NOVELA CORTA...

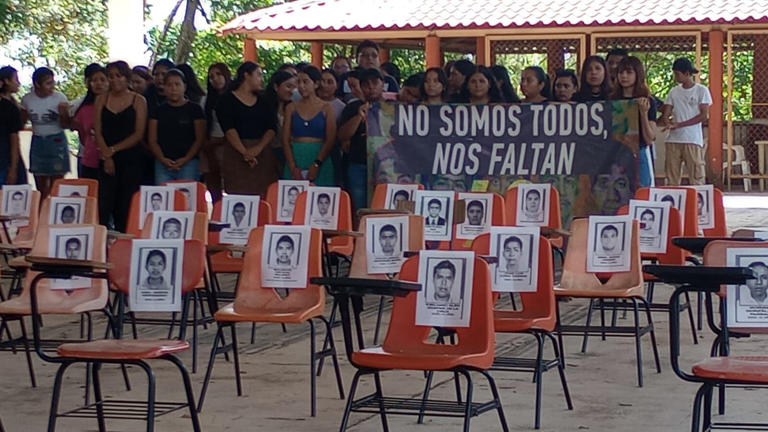

A once años de la tragedia de Ayotzinapa.

NO HAY compromiso firme ni sostenido para esclarecer lo ocurrido.

El Estado mexicano ha fallado en ofrecer respuestas

Por Lehcim Etauc Leafar

26 de septiembre de 2025. Baja California. Mira (01:23 hrs).-A once años de la tragedia de Ayotzinapa, la exigencia de verdad y justicia sigue siendo un pendiente doloroso. Las autoridades mexicanas han mostrado avances fragmentados y algunas detenciones, pero no un compromiso firme ni sostenido para esclarecer de manera integral lo ocurrido. La manipulación de pruebas, la opacidad en los procesos judiciales y la falta de resultados contundentes reflejan una ausencia de voluntad política real.

El Estado mexicano ha fallado en ofrecer respuestas plenas a las familias y a la sociedad. Mientras no se garantice la verdad, la justicia y la reparación, la herida permanecerá abierta y la impunidad seguirá siendo la norma. La memoria de los 43 normalistas es también la memoria de un país que exige que nunca más la indiferencia de las instituciones sepulte la dignidad y los derechos humanos de su pueblo.

El comedor de un restaurante europeo de lujo, donde el vidrio y el mármol se confabulaban con la luz, cinco mexicanos se sentaron a hablar de lo que no puede olvidarse. Era viernes 26 de septiembre de 2025. Afuera, la ciudad europea seguía su ritmo; adentro, la memoria reclamaba su lugar en la mesa.

Personajes

Rafael Michel — Mentor en Cultura de la Legalidad (Formación Cívica y Ética). Traje azul marino, ¡impecable! corbata burdeos, pulsera de cuero; voz firme como campana.

Fidel Rendón — Profesor de matemáticas de secundaria. Traje gris, pañuelo plateado, mirada analítica; encuentra en los números una manera de contener el dolor. Su liderazgo en el magisterio es palpable; sus palabras sinceras llegan hasta lo ondo del corazón.

Griselda Jiménez Cásarez — Licenciada en Administración de Empresas. Vestido verde esmeralda, collar de perlas; ordena ideas como inventarios. Muy seria y elegante.

Arnoldo Jiménez — Maestro y catedrático de la Universidad Nueva Baja, Rosarito, Baja California. Smoking impecable; discurso universitario y palabra certera.

Rosario Jiménez — Jubilada, ex empleada de supermercado. Vestido color vino; memoria de pueblo y madre que sabe nombrar las ausencias.

Capítulo I — La mesa que recuerda

La vajilla llegó como si cada plato hubiese sido pensado para convertirse en recuerdo. Confit de pato, risotto de trufa, langosta con mantequilla de hierbas: el lujo contrastaba con las noticias que brillaban en las pantallas de los móviles. Un camarero puso una copa de cristal frente a cada comensal y, con la discreción de quien sabe a quién sirve, se retiró.

Rafael apoyó la servilleta y tomó la palabra con voz pausada:

—Hoy, viernes 26 de septiembre, se cumplen once años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Mientras aquí saboreamos esto, en México marchan, demandan, golpean las puertas del poder. Hay una marcha que inicia a las 16:00 horas desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo… Todos los periódicos a nivel internacional tratan el tema. ¿Nos les dará vergüenza a las autoridades?

Griselda dejó la copa a un lado e intervino:

— Se dice, se asegura y está publicado en los medios de comunicación masiva que madres y padres han convocado a organizaciones civiles, colectivos y público general. La consigna es la misma: "porque vivos se los llevaron, vivos los queremos". Once años y la familia no ha obtenido la verdad plena.

En la mesa, Hermes —el sistema de noticias que Griselda tenía en su teléfono— empezó a reproducir un video: imágenes nocturnas de un camión que derribaba una puerta; después, la llama; después, cientos de cuerpos caminando por una avenida. El fuego y la marcha eran, en la pantalla, el eco de la herida.

Rosario tocó la pantalla con un dedo tembloroso.

—Vi a esas madres el otro día en la tele. Llevan fotos en la mano, y el grito que no se cansa de ser lo mismo: que no les devuelvan la muerte, sino a los hijos. Ellas saben que la vida no vuelve en reportes ni en informes.

—La historia del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala —dijo Arnoldo— fue una cadena criminal: policías municipales abrieron fuego contra los estudiantes. Se detuvo a 43 normalistas que desaparecieron. No fue solo violencia puntual. Se articuló con civiles vinculados a la organización Guerreros Unidos; hubo colaboración de instancias estatales. Eso transformó el crimen en un problema de Estado.

Fidel, al otro lado de la mesa, trazó en el aire con el dedo una ecuación invisible.

—Cuarenta y tres no es un número: son cuarenta y tres historias que colapsaron. En matemáticas decimos que una variable puede cambiar el resultado. Aquí la variable fue la impunidad. La ecuación no cerró.

—Y la “verdad histórica” —añadió Rafael— fue la intención de dar una solución rápida, miope y mendaz: afirmar que los jóvenes fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula. Eso tapó la red de complicidades.

Griselda se reclinó y, con voz de administradora, dijo:

—Los procesos se manipularon: alteración de pruebas, ocultamiento de información. El GIEI y la CIDH denunciaron irregularidades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 15VG/2018. La fiscalización internacional y el acompañamiento interpuesto por organismos fue ejemplar, pero las respuestas institucionales fueron insuficientes.

Silencio. El lujo de la mesa parecía ahora una vitrina donde colocaban la memoria, para su examen.

Capítulo II — Voces y documentos

Entre plato y plato, la conversación se hizo archivo. Arnoldo contó cómo el 18 de noviembre de 2014 se constituyó el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) por la CIDH, para asistir en la búsqueda de los 43. Recordó también el 28 de noviembre de 2018, cuando la CIDH presentó el Informe Final del Plan de Trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento (MESA), diciendo que la investigación oficial fue fragmentada y opaca.

—Y no se quedaron en palabras —dijo Rafa—. El 20 de agosto de 2023 la CNDH refrendó su solidaridad con las familias —corrigió—, perdón, con base en el expediente, la CNDH ha pedido a las autoridades que actúen con respeto total a los derechos humanos. Aún así, muchas cosas faltan.

Griselda, midiendo con la mirada la copa, puntualizó:

—Hubo detenciones y procesos. Jesús Murillo Karam fue detenido como presunto responsable de delitos graves vinculados al caso. Lo que no se resolvió fue la completa verdad sobre todos los actores y la recuperación de los cuerpos.

Rosario alzó la mirada, y en su voz hubo una hebra de resignación mezclada con rabia.

—Me duele, Griselda. Porque las madres no solo piden justicia por sus hijos. Piden que la sociedad deje de normalizar la violencia; piden que ya no se lastime a la gente pobre. En mi barrio, la gente habla de Ayotzinapa como si fuera una herida abierta que sigue sangrando.

Fidel, con una calma numérica, señaló:

—La cifra 11, en esta mesa, es también una cuenta: once años sin certeza. Pero las instituciones dejaron huellas. En 2016 la CIDH autorizó un mecanismo de seguimiento especial. En 2018 la CNDH dio esa recomendación 15VG/2018. En 2021 la Presidenta de la CNDH se reunió con las familias. En 2022 Alejandro Encinas afirmó que fue un crimen de Estado donde participaron integrantes de Guerreros Unidos y agentes del Estado. Son avances que prueban una trama: la responsabilidad no es solo criminal, es estatal.

—Y mientras tanto —dijo Rafael con amargura—, la desesperación y la memoria se vuelven acción: la marcha nacional, las movilizaciones desde el miércoles 24 de septiembre, el derribo de la puerta del Campo Militar Número Uno con un camión que luego incendiaron el 25 de septiembre de 2025. La indignación se transforma en calor, y el calor en fuego físico y simbólico.

Griselda dejó el cubierto a un lado y miró a la ventana, como quien buscara ver la distancia entre el lujo y la plaza pública.

—El gobierno reforzó vallas alrededor del Zócalo. Cerraron calles. La presencia de medidas físicas para separar a la ciudadanía del centro de poder es una metáfora: quieren separar a la gente de la memoria.

Rosario apretó el borde de la mesa, y su voz se hizo una llamada.

—Pero las madres y los padres no se detienen. Y eso es lo que me da esperanza. La movilización demuestra que no se resignan.

Capítulo III — Discursos cruzados

La conversación se volvió más íntima, casi docente. Rafael propuso que la memoria debía convertirse en política pública educativa.

—Imaginen que nuestros programas de formación cívica y ética incluyan módulos específicos sobre desaparición forzada, derechos humanos y memoria histórica. No para politizar, sino para enseñar civismo verdadero: qué es la justicia, cómo funciona el Estado y cómo cuidarnos entre todos.

Arnoldo asintió con la gravedad del académico:

—Y en la universidad debemos abrir espacios críticos: foros, investigaciones, cursos que reconozcan la impunidad sistémica. Las universidades no pueden ser islas; deben ser lugares de verdad. Los estudiantes de hoy deben entender por qué estos hechos ocurrieron y qué debemos cambiar institucionalmente.

Fidel, con la paciencia de quien enseña números y lógica, propuso un paralelo pedagógico:

—En matemáticas enseñamos a descomponer un problema para entenderlo. Hagan lo mismo con la violencia: identifiquen variables, agentes, incentivos; muestren cómo un conjunto de actores puede producir un resultado devastador. Enseñen a razonar para que no se repita.

Griselda, gestora nata, ofreció un plan operativo:

—Podemos diseñar materiales, protocolos y talleres para profesores. También impulsar alianzas con organizaciones civiles y dar seguimiento a los casos. La gestión y la administración pública son claves: no basta la voluntad, hace falta arquitectura institucional.

Rosario, la intuición hecha experiencia, habló de rituales de memoria:

—Hacen falta espacios locales: plazas, murales, aulas que recuerden a los desaparecidos. En el supermercado donde trabajé, pusimos una placa por las víctimas de la violencia del barrio. No cambia el mundo, pero cambia la historia de la gente que pasa y ve. La memoria se cultiva en la vida cotidiana.

Rafael sonrió, mezclando su tarea de mentor con la esperanza.

—También debemos enseñar el valor de la denuncia y el acompañamiento legal a las familias. No es suficiente el grito; tenemos que construir redes jurídicas, psicológicas y sociales.

Capítulo IV — Ecos en la calle

Mientras hablaban, la transmisión en vivo mostraba la marcha: niñas, estudiantes, madres con fotos, colectivos con pancartas, la consigna repetida como un latido: porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Las vallas se levantaban a lo largo de Paseo de la Reforma; la plaza estaba cercada con dos metros de protección. Corregidora y calles aledañas habían cerrado paso peatonal.

La escena del camión que derriba la puerta del Campo Militar Número Uno y que después se incendia impactó el plato y la conversación. No hubo consenso en la mesa sobre la estrategia de quienes protestan; algunos hablaron de riesgo, otros de verdad urgente.

—Comprendo la cifra del riesgo —dijo Fidel—, pero la historia demuestra que la protesta pública ha sido la gasolina de los cambios en México. Si la protesta llega a la violencia, la respuesta del Estado se endurece.

—La violencia del Estado —corrigió Arnoldo— es la que permitió esto. No se llame a la protesta con un solo adjetivo. Esto es una respuesta a una herida que no se cierra.

Rafael pronunció algo que los vio a todos en la mesa:

—No justifico el incendio, pero entiendo la desesperación. Lo que sí exijo es prudencia: que la lucha por la verdad no se convierta en pretexto para justificar más violencias que terminan por dañar al tejido social.

Rosario, con la contundencia de quien sabe qué es perder, dijo:

—Si no hubieran desaparecido a esos estudiantes la histria fuera otra. ¡Sí, otra hostoria!

Capítulo V — Salieron a la calle.

El aire europeo les golpeó la cara con calma ajena. En el taxi que los llevó a distintos puntos de la ciudad, se quedaron las últimas frases: enseñar, investigar, acompañar, recordar. Al llegar al hotel, Rafael escribió una nota: “Diseñar plan de formación cívica: módulo Ayotzinapa — memoria, derechos y búsqueda de la verdad”. Fidel etiquetó la idea como proyecto matemático-pedagógico. Griselda ya había esbozado la estructura del curso en su teléfono. Arnoldo pensó en un congreso universitario. Rosario guardó en su bolso la foto de un mural que vio en la transmisión.

Al día siguiente, algunos de sus alumnos recibirían una tarea: investigar el caso Ayotzinapa con fuentes confiables, visitar un centro de memoria local, entrevistar a una madre que participó en la marcha. No era la solución total, pero era una semilla.

La memoria no se cura con banquetes; se cultiva con palabra, tiempo y verdad. En ese restaurante de lujo, bajo la luz de las copas de cristal, cinco mexicanos prometieron traducir el dolor en enseñanza y la enseñanza en deber colectivo. Salieron sabiendo que la ausencia de los 43 no se compensa con la justicia parcial, pero también sabiendo que el silencio sería peor que la rabia.

En sus últimos pasos por la acera, Rosario dijo sin alzar la voz:

—Mientras haya memoria, hay vida para los que no están. Y mientras haya vida para los que no están, nosotros tenemos que trabajar para que algún día regresen, o al menos para que su nombre no sea olvidado.

Y así, con la brisa fría de la noche europea y el sonido distante de un taxi, la mesa quedó vacía, pero la conversación continuó. Los cinco guardaron en su memoria el compromiso de llevar la historia a las aulas, a los libros y a las plazas. Porque, dijeron juntos, los 43 están en la lección, y la lección es la razón de nuestro trabajo.